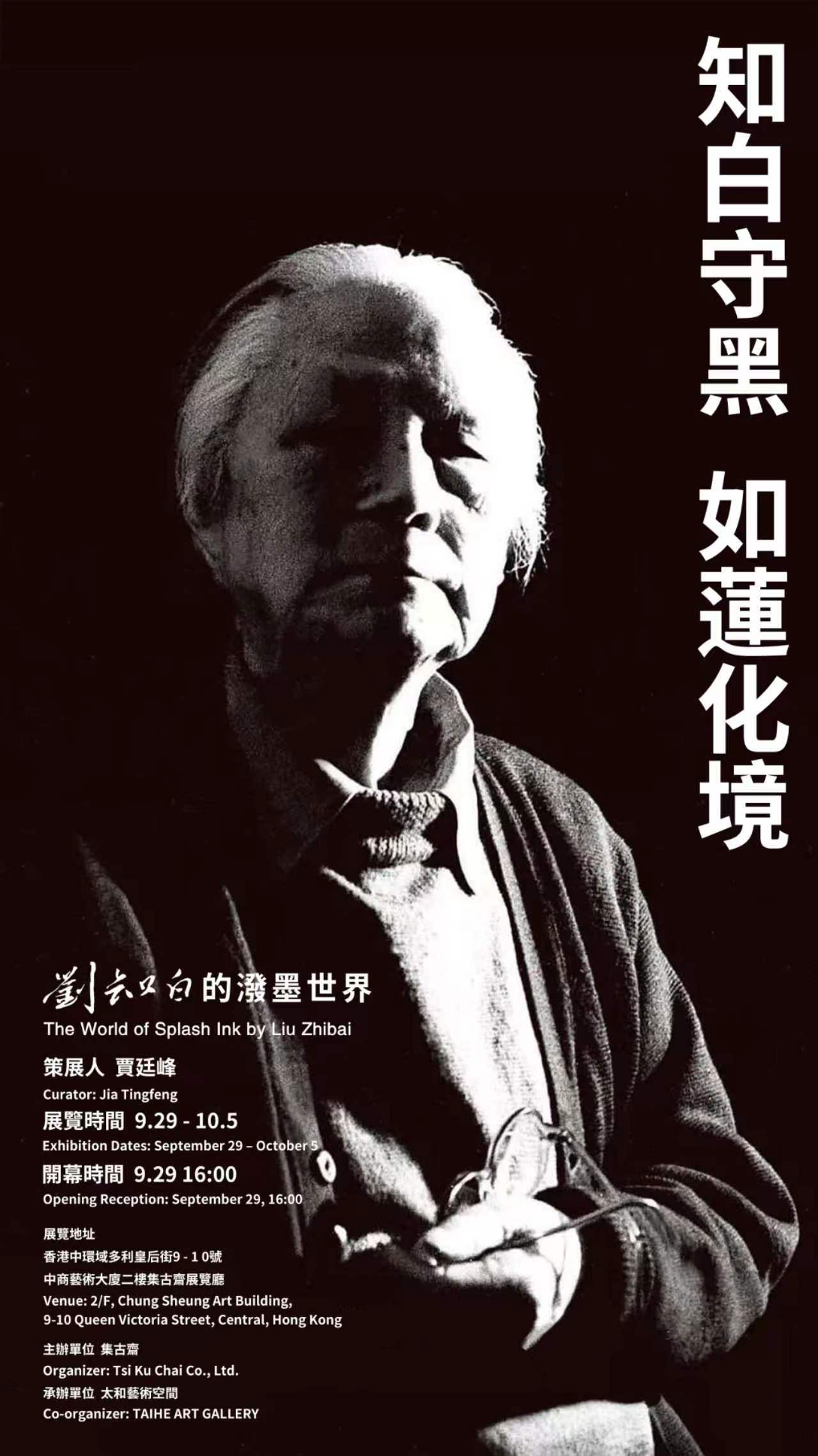

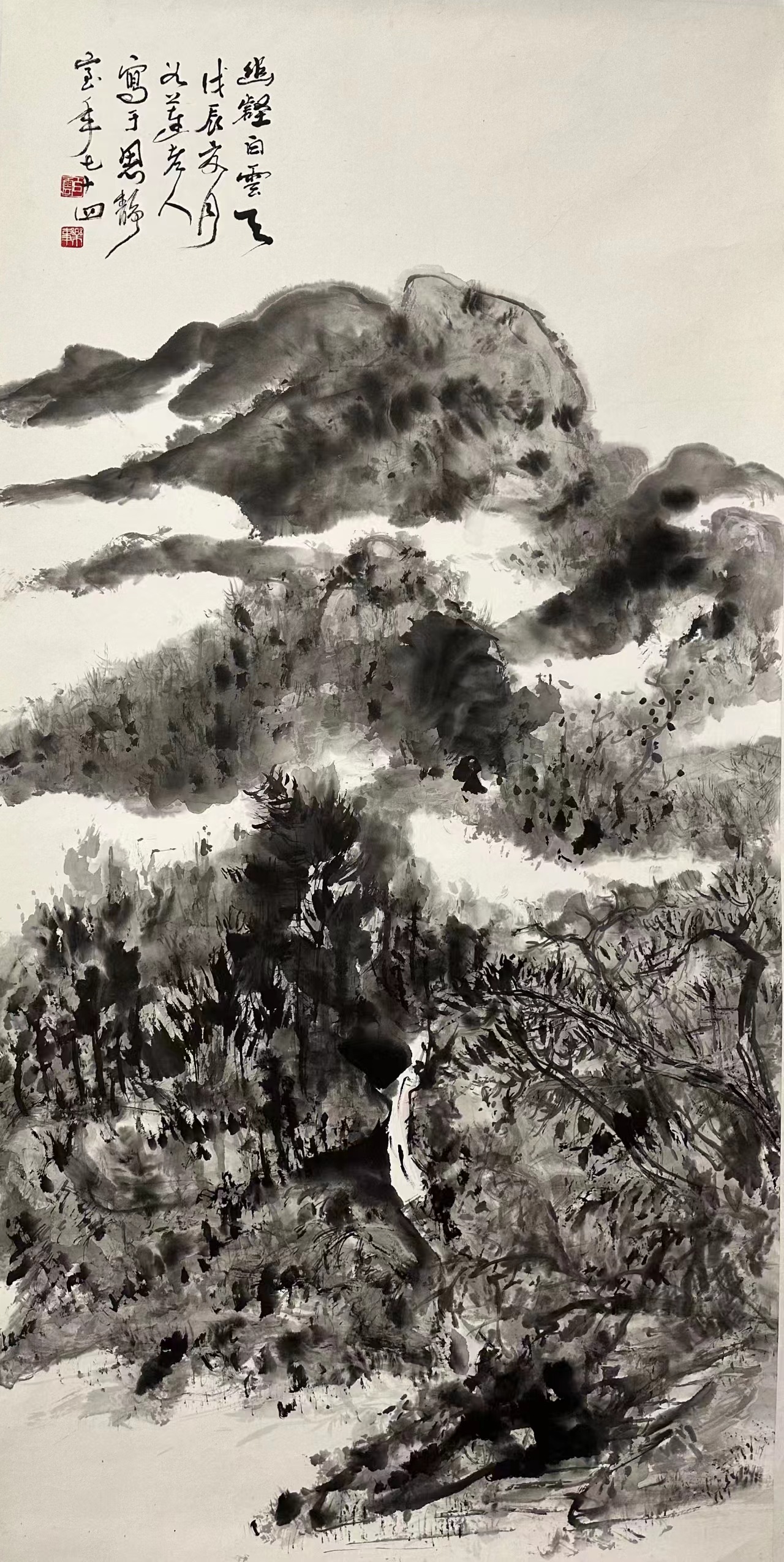

知白守黑 如蓮化境 ----劉知白的潑墨世界

2025-09-28 17:36:40 浏览量:

10340

富貴不能淫,

貧賤不能移,

威武不能屈,

此之謂大丈夫!

劉知白,正是中國藝術界中這樣一位當之無愧的“大丈夫”。

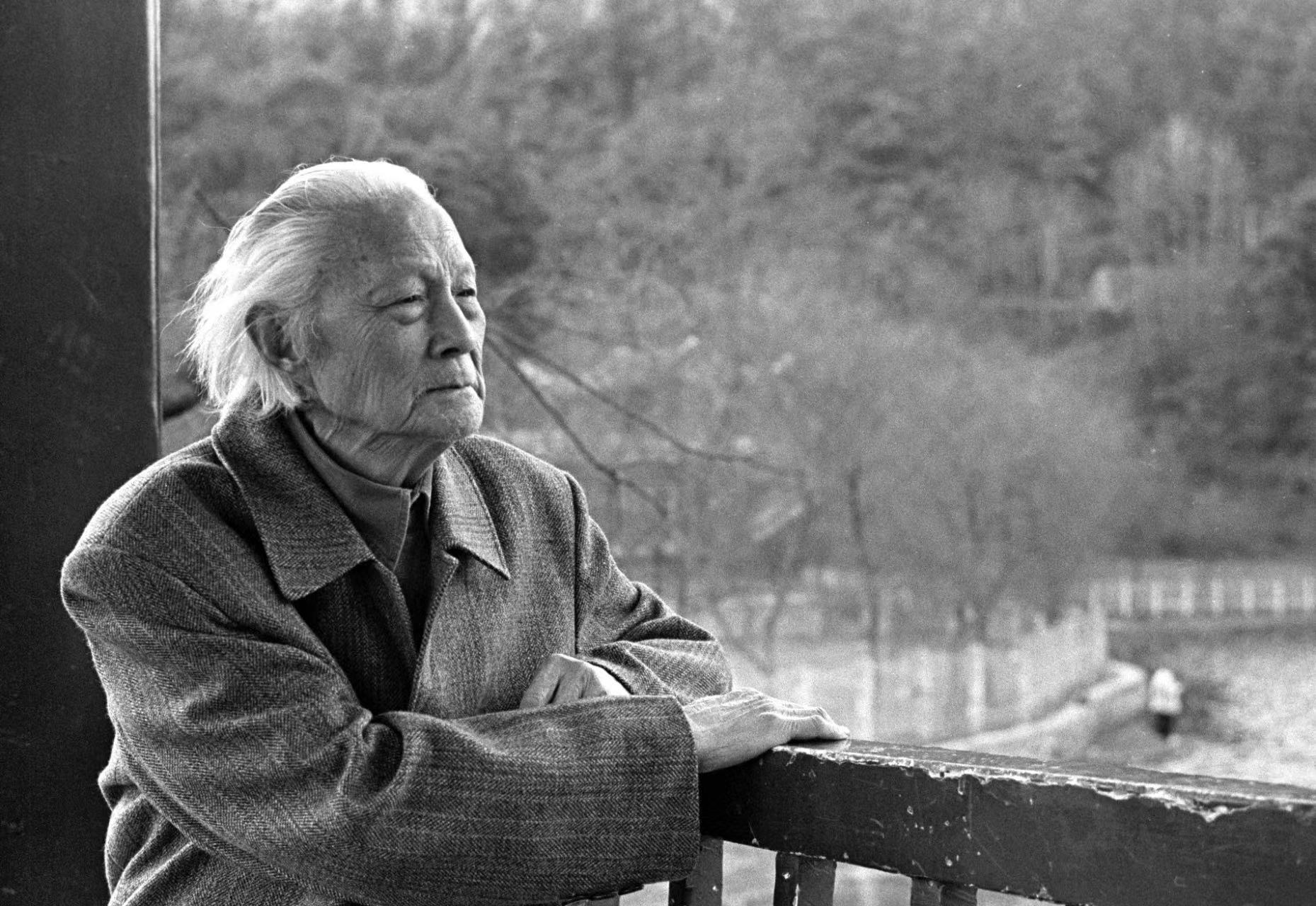

劉知白(1915–2003),原名庭坦,號白雲、如蓮老人等,安徽鳳陽人。1933年考入蘇州美專國畫科,1935年拜顧彥平為師,入住蘇州“過雲樓”,隨師研習傳統繪畫,遍臨宋、元、明、清諸大家作品,為晚年藝術變法奠定了堅實基礎。

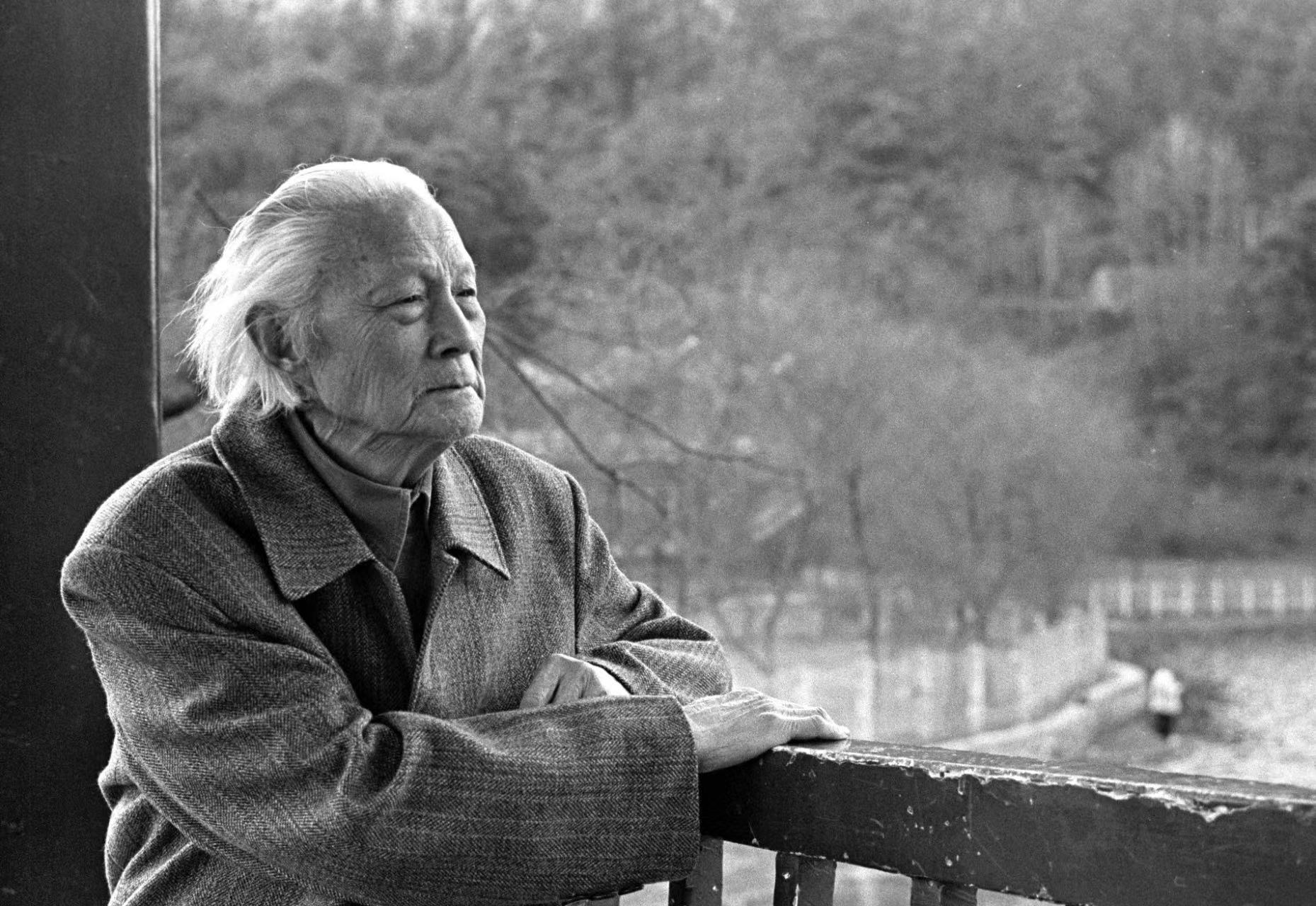

抗戰期間,攜家眷流徙于湘、桂、川、黔諸省,顛沛流離,九死一生,直至1949年定居貴陽。在近八十載的繪畫藝途中,上溯宋元,下汲明清,潛心傳統近七十年。晚年以造化為師,體味貴州“天無三日晴”之自然氣象,于山川煙雨中印證傳統,將古法化為己用,筆墨融於心性,多繪黔中野逸之景。其所提出“法、守、功、化”四字要義,尤見其對傳統與創新的深刻把握。早年作品文雅清新,晚年潑墨則進入生命之化境,蒼潤野逸、清空荒寒而又生機勃發、自由自在,呈現出一派混沌之中見澄明的藝術景象。

他襟懷坦蕩,意存高古,一生遠離畫壇喧囂,澹泊名利,始終堅守一個文化人的自由品格和獨立思想。正如2012年中國美術館“重讀經典——搜盡奇峰·20世紀中國山水畫展”對其所作評語:“其藝術上承宋元,下接明清,既繼承傳統精髓,又注重形式創新,最終法古變今,創造中國潑墨大寫意山水畫之新技法,成為20世紀中國畫史上最具代表性的潑墨大家。”

其藝術特點如下:

一、將“潑墨”技法推向極致,實現傳統潑墨的現代轉型,創立全新的視覺語言體系。

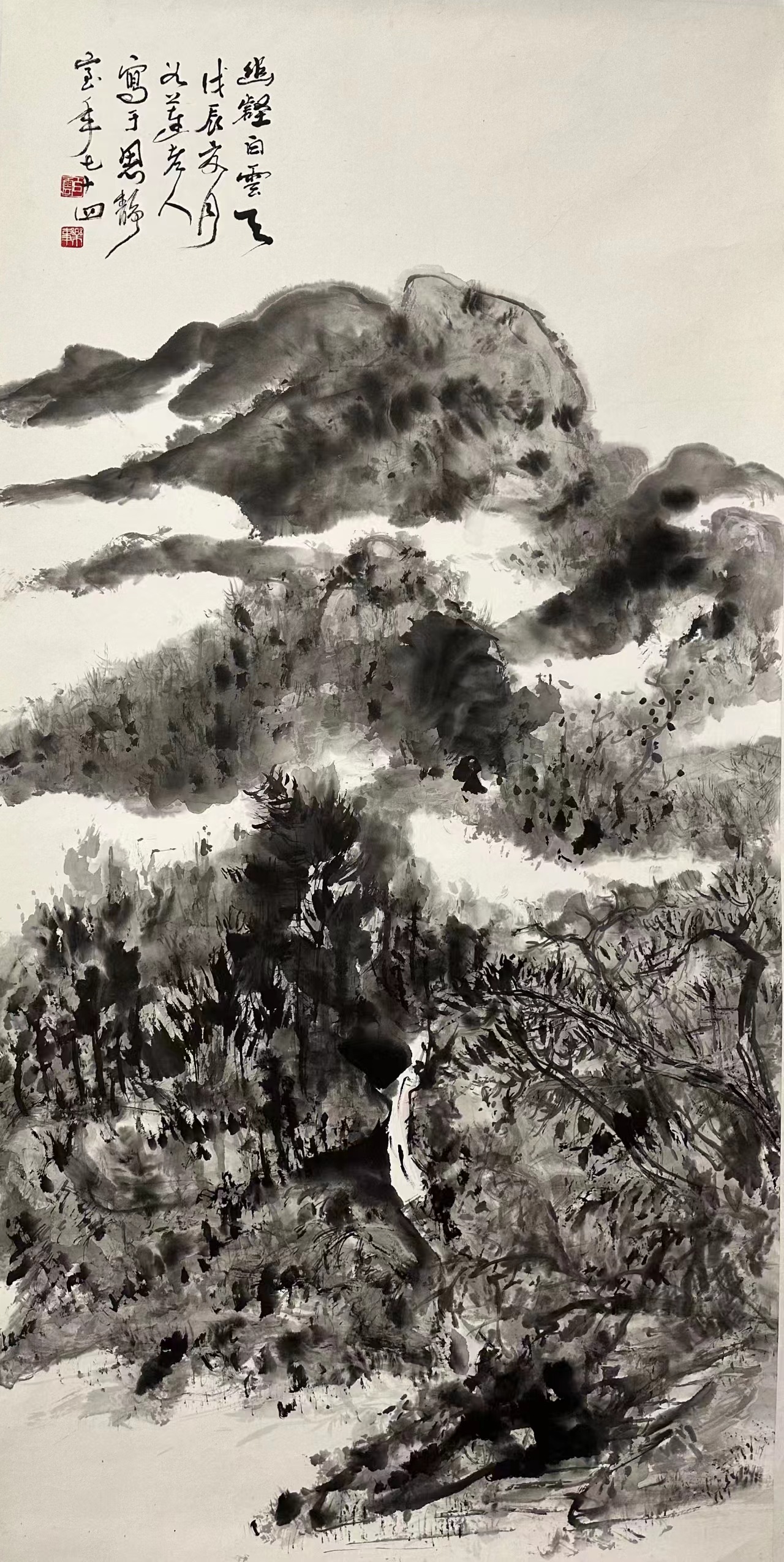

潑墨之法在中國畫史上淵源自古有之(如唐代王洽、宋代梁楷),然多作為輔助技法存在。劉知白晚年(七十歲後)以“潑墨山水”為主體創作方式,發展出一套極具個性、自由而磅礴的語言系統。“潑寫結合”為其重要創造:其法非簡單潑灑,而是“潑”與“寫”高度融合——先以大筆潑染,傾瀉水墨形成混沌淋漓、元氣充沛的基底,再趁濕以筆寫出山石、樹木、屋宇之形神。此種“天(偶然)人(控制)合一”的方式,既保留水墨滲化之自然美,亦深植中國書畫的書寫精神。

他對水的運用尤為超絕,通過調控水量、墨量與紙張性能,營造出雲煙氤氳、雨霧迷蒙、山川渾茫的貴州意象。其畫面墨色層次豐富至極,從極焦至極潤,於“蒼潤”中見“華滋”,將水法、墨法巧妙融入筆端,把水墨的材料表現力推向新高度。

二、實現傳統山水精神與現代抽象構成的完美融合。

其潑墨山水達到“絕似絕不似”的至高境界:遠觀有如西方抽象表現主義般震撼,墨塊奔湧,氣勢磅礴;近審則筆精墨妙,山巒、流水、村落隱現於氤氳墨色之中,深得中國美學意象精髓。

其作非囿于具體景致,而是內心對自然的整體感悟與情感投射,所謂“心象”大於“物象”。他將傳統“師造化”轉化為“師心源”,作品成為其高潔人格、豁達胸懷與深厚修養的自然流露,成為一種崇高的精神象徵。

三、開闢以地域特徵昇華傳統山水的新途徑。

劉知白晚年隱居於“天無三日晴”的貴州,當地多雨濕潤、雲遮霧繞的自然景觀深刻影響了其藝術風格的形成。其潑墨語言精准捕捉黔山秀水之神韻,為中國山水畫貢獻了既具地域特色又超越地域局限的風格典範。

他踐行“法古,師造化、師我心”之道路,一生恪守“學時有他無我,化時有我無他”的信條。早年深入傳統,研習古人;中期遊歷寫生,外師造化;晚年衰年變法,終成獨特面貌。這一藝術路徑為後世畫家如何處理傳統與創新提供了重要參照。

四、在20世紀末中國畫轉型中具有標誌性意義。

上世紀八九十年代,中國畫界正深陷於“現代化”與“國際化”的爭論之中。劉知白的藝術在時間的沉澱中向世人雄辯地證明:中國畫的現代性不必依賴對西方形式的簡單模仿,而可從自身傳統內部(如潑墨寫意精神)生髮出來,並達到與國際現代藝術對話的高度。

劉知白的潑墨山水,潑破互用、潑寫相容。其耄耋變法,已入“自立我法”與“自破我法”的生命化境(劉驍純語)。他解放了筆墨,更解放了心性,進入不為成法所拘的大自由與大自在,充分證明古老的水墨文明依然具有強大的生命力與現代價值。

因此,他無愧為20世紀中國畫史上最具代表性的“潑墨大師”,也是傳統水墨實現現代轉型的關鍵人物。

文/賈廷峰