從排華法案到「間諜」指控:我們為何必須終結歷史的循環?

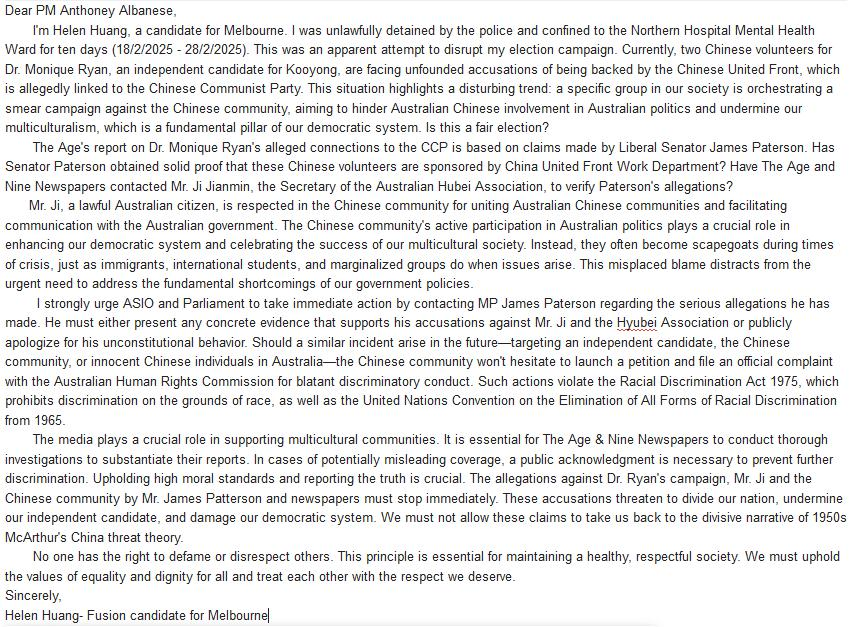

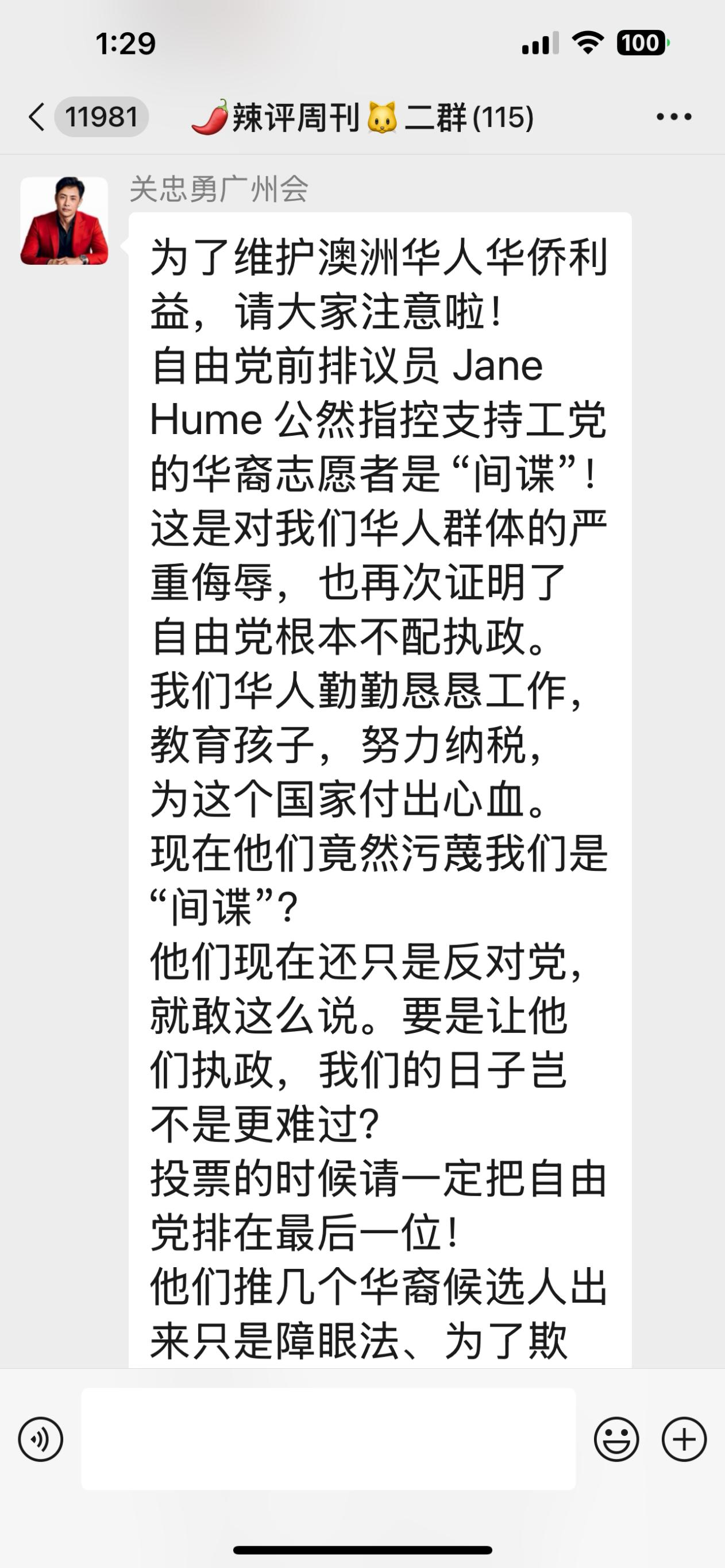

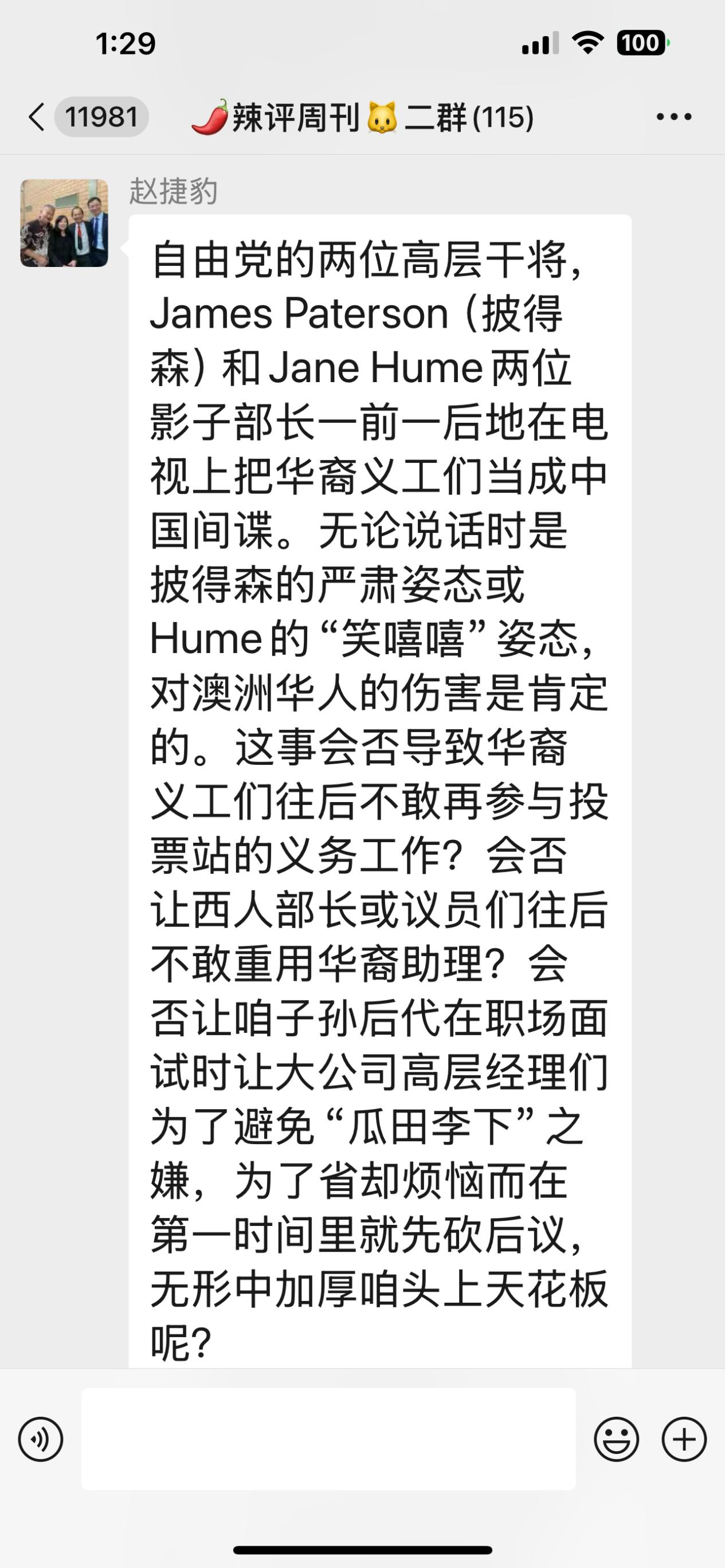

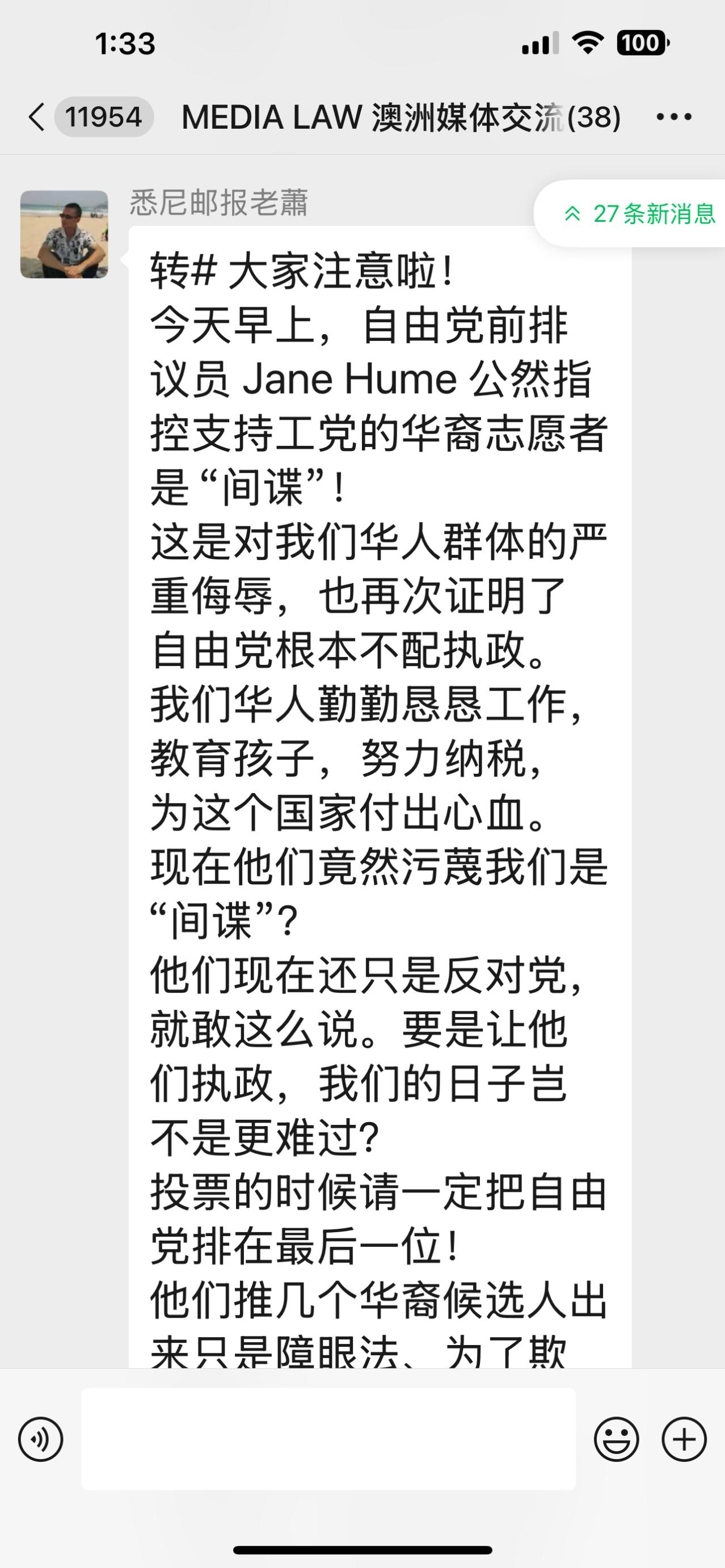

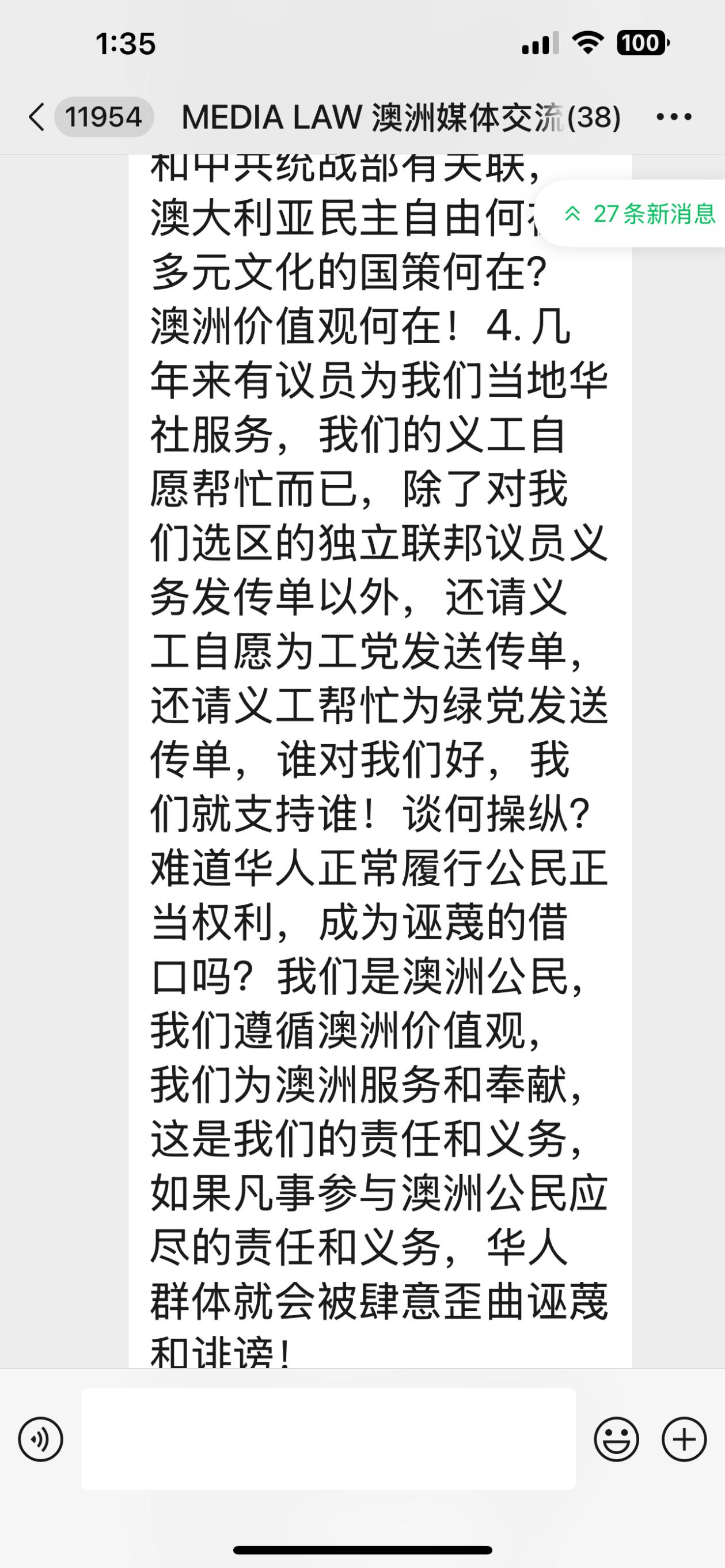

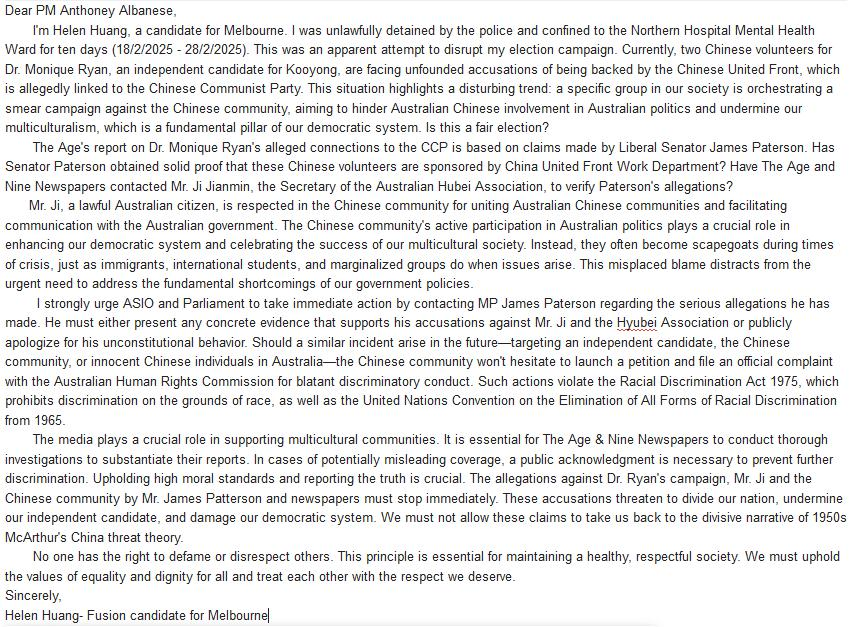

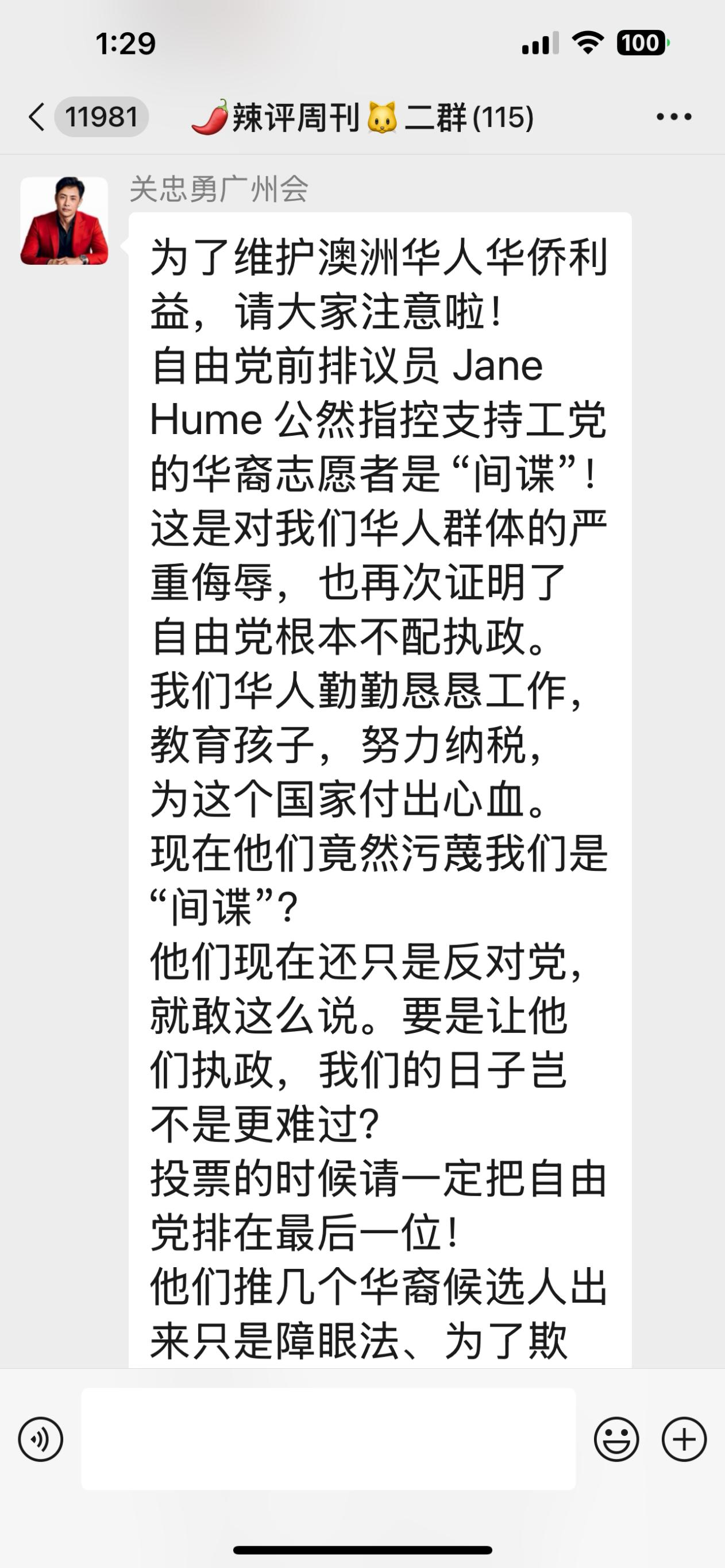

華通社5月3日電 2025年大選前夕,自由黨參議員詹姆斯·柏特森對兩名華裔志願者的「間諜」指控,猶如一面照妖鏡,映照出這個國家深藏的種族主義幽靈。這一毫無根據的政治誹謗不僅激起華人社區的強烈憤慨,更在主流社會引發軒然大波,讓人不禁想起這個國家與華人群體糾纏百年的歧視歷史。

早在1855年,維多利亞州就通過《華人移民限制法》,強制華人支付相當於今日1500澳元的「人頭稅」。1901年聯邦政府實施的「聽寫測試」,更是專門針對非歐洲移民的歧視性政策。自由黨創始人羅伯特·孟席斯曾公開宣稱「澳大利亞必須保持白人血統」,這種根深蒂固的種族主義思想至今仍在以新的形式延續。2017年,自由黨參議員埃里克·阿貝茨在議會聽證會上公然逼迫華人移民公開譴責中國共產黨,將政治忠誠與族裔身份粗暴捆綁。2020年,《悉尼先驅晨報》炒作「中國影響力網絡」,導致華裔學者、企業家遭受匿名恐嚇,華人社區陷入寒蟬效應。如今柏特森的「間諜」指控,標誌著這種污名化已經從「政治審查」升級為「刑事誹謗」。 令人憤慨的是,這種種族主義行為往往披著「國家安全」的外衣大行其道。雖然《種族歧視法》第18C條明確規定禁止基於種族的公開冒犯,但過去十年僅有3%的投訴最終進入法庭程序。自由黨慣用的伎倆是將華人切割為「好華人」與「壞華人」,以此規避法律審查,這種「例外主義」策略與美國《排華法案》將華人定義為「不可同化的威脅」如出一轍。

令人憤慨的是,這種種族主義行為往往披著「國家安全」的外衣大行其道。雖然《種族歧視法》第18C條明確規定禁止基於種族的公開冒犯,但過去十年僅有3%的投訴最終進入法庭程序。自由黨慣用的伎倆是將華人切割為「好華人」與「壞華人」,以此規避法律審查,這種「例外主義」策略與美國《排華法案》將華人定義為「不可同化的威脅」如出一轍。

諷刺的是,就在政客們肆意污名化華人的同時,華人社區正在為這個國家做出巨大貢獻。統計數據顯示,澳洲華人企業每年貢獻超過500億澳元GDP,僱傭23萬澳人。疫情期間,悉尼唐人街為醫護人員捐贈了200萬件防護裝備。更令人深思的是,92%的澳籍華人視澳大利亞為唯一的祖國,卻不得不一再面對這種毫無根據的政治指控,被迫不斷自證「清白」。

諷刺的是,就在政客們肆意污名化華人的同時,華人社區正在為這個國家做出巨大貢獻。統計數據顯示,澳洲華人企業每年貢獻超過500億澳元GDP,僱傭23萬澳人。疫情期間,悉尼唐人街為醫護人員捐贈了200萬件防護裝備。更令人深思的是,92%的澳籍華人視澳大利亞為唯一的祖國,卻不得不一再面對這種毫無根據的政治指控,被迫不斷自證「清白」。

歷史告訴我們,沉默只會助長歧視。現在是時候採取行動了。華人社區應當集體向澳大利亞人權委員會投訴,讓誹謗者付出代價;在即將到來的大選中,華人選民完全可以通過手中的選票表達立場,歷史數據表明,華人投票率每提升5%,自由黨就可能失去至少2個邊緣席位;更重要的是,我們需要建立「澳大利亞華人歷史檔案館」,將排華法案原件和當代歧視案例數字化並寫入教材,徹底打破「華人是外來者」的偏見敘事。

歷史告訴我們,沉默只會助長歧視。現在是時候採取行動了。華人社區應當集體向澳大利亞人權委員會投訴,讓誹謗者付出代價;在即將到來的大選中,華人選民完全可以通過手中的選票表達立場,歷史數據表明,華人投票率每提升5%,自由黨就可能失去至少2個邊緣席位;更重要的是,我們需要建立「澳大利亞華人歷史檔案館」,將排華法案原件和當代歧視案例數字化並寫入教材,徹底打破「華人是外來者」的偏見敘事。

從1888年殖民政府焚燒華人商鋪,到2025年柏特森的「間諜」指控,135年的循環必須終止。當我們走向投票站時,手中握著的不僅是一張選票,更是改寫歷史的契機。這一次,我們決不能讓歷史的悲劇重演。

責任編輯 陳嘉旭

早在1855年,維多利亞州就通過《華人移民限制法》,強制華人支付相當於今日1500澳元的「人頭稅」。1901年聯邦政府實施的「聽寫測試」,更是專門針對非歐洲移民的歧視性政策。自由黨創始人羅伯特·孟席斯曾公開宣稱「澳大利亞必須保持白人血統」,這種根深蒂固的種族主義思想至今仍在以新的形式延續。2017年,自由黨參議員埃里克·阿貝茨在議會聽證會上公然逼迫華人移民公開譴責中國共產黨,將政治忠誠與族裔身份粗暴捆綁。2020年,《悉尼先驅晨報》炒作「中國影響力網絡」,導致華裔學者、企業家遭受匿名恐嚇,華人社區陷入寒蟬效應。如今柏特森的「間諜」指控,標誌著這種污名化已經從「政治審查」升級為「刑事誹謗」。

從1888年殖民政府焚燒華人商鋪,到2025年柏特森的「間諜」指控,135年的循環必須終止。當我們走向投票站時,手中握著的不僅是一張選票,更是改寫歷史的契機。這一次,我們決不能讓歷史的悲劇重演。

責任編輯 陳嘉旭