《寫生中國》整朵苗寨寫生活動圓滿收官

九月的風掠過元寶山,帶著苗寨的晨露與竹香。今天(9月1日),隨著廣東著名畫家陳清平收拾好最後一卷畫紙,離開整朵苗寨,《寫生中國》對外友好協會策劃組織的這場為期十天的寫生活動,正式畫上圓滿句點。畫家們背著裝滿苗山風、竹影光、木樓紋的行囊,帶著對這片土地的深切眷戀,踏上新的創作旅程。

竹影入畫:李羿的"震撼式"創作

"我見過天南海北的竹子,卻從未被這樣的竹影勾住魂。"說這話的是中國當代女畫家李羿。她從山東高密跨越山海抵達融水整朵苗寨時,已是8月22日深夜11點,疲憊還未消散;不過幾日,苗山的竹便成了她筆下的"主角"。培秀村幾個七八十歲的苗奶都成了她的粉絲。

“這裡的竹根往山下紮,竹節斜斜探向山澗,風過時竹浪翻湧,連影子都帶著股子倔強勁兒。”李羿說,她曾在榮寶齋畫院、國美研習寫意花鳥,筆墨素以灑脫靈韻見長,卻在這苗寨竹影前“破了規矩”----清晨揣著畫具鑽進石上人家、培秀、整朵等苗嶺的竹林,蹲在地上上畫六尺條屏;午後回宿舍補筆,將山嵐、鳥雀、竹影揉進同一幅畫裡;夜晚對著速寫稿反復推敲,用散點透視"乾坤大挪移",把眼前的竹影變成心頭的竹韻。“前後畫了16幅,有山水、有花鳥,更有專門為苗寨竹寫的條屏。”她說,“這種帶著泥土氣的鮮活,比任何教科書都珍貴。”

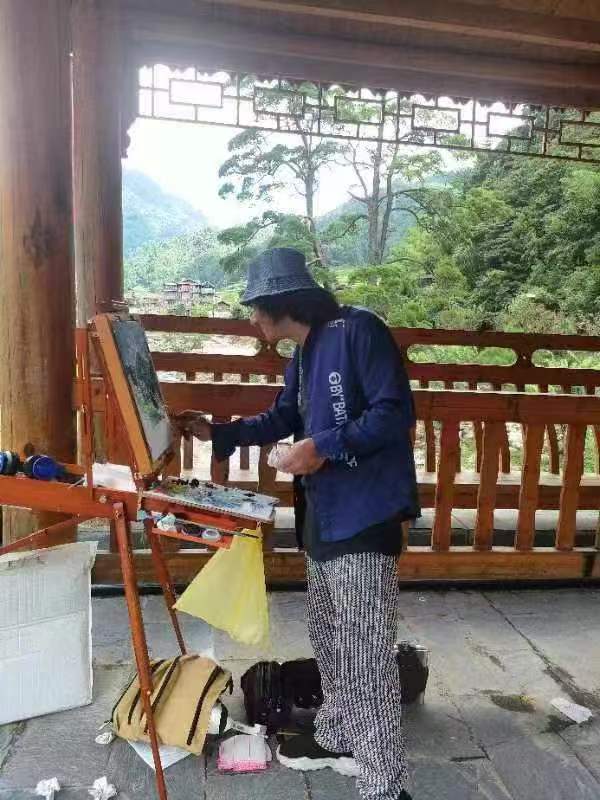

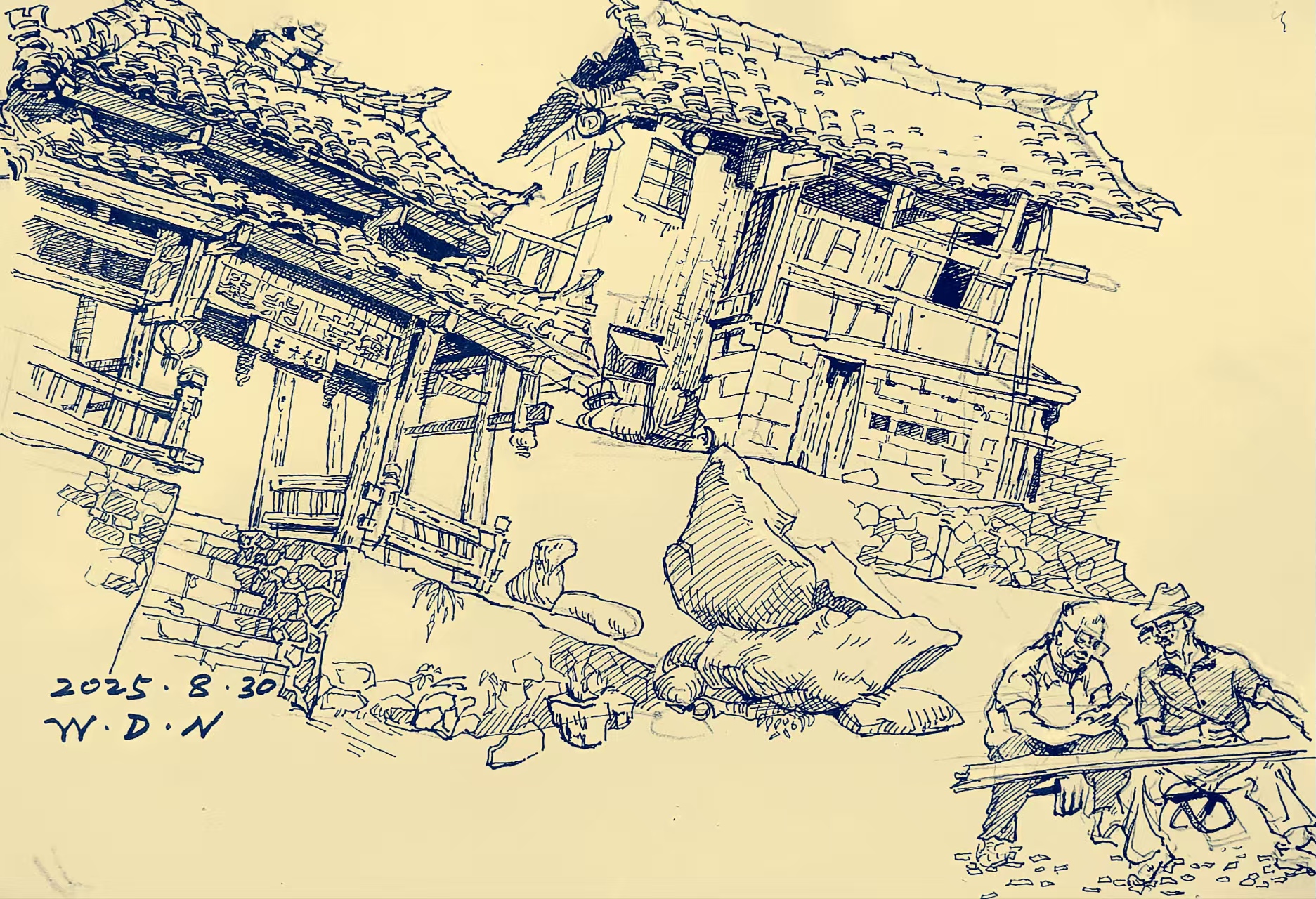

古舊即詩:吳德男的“時間收集者”

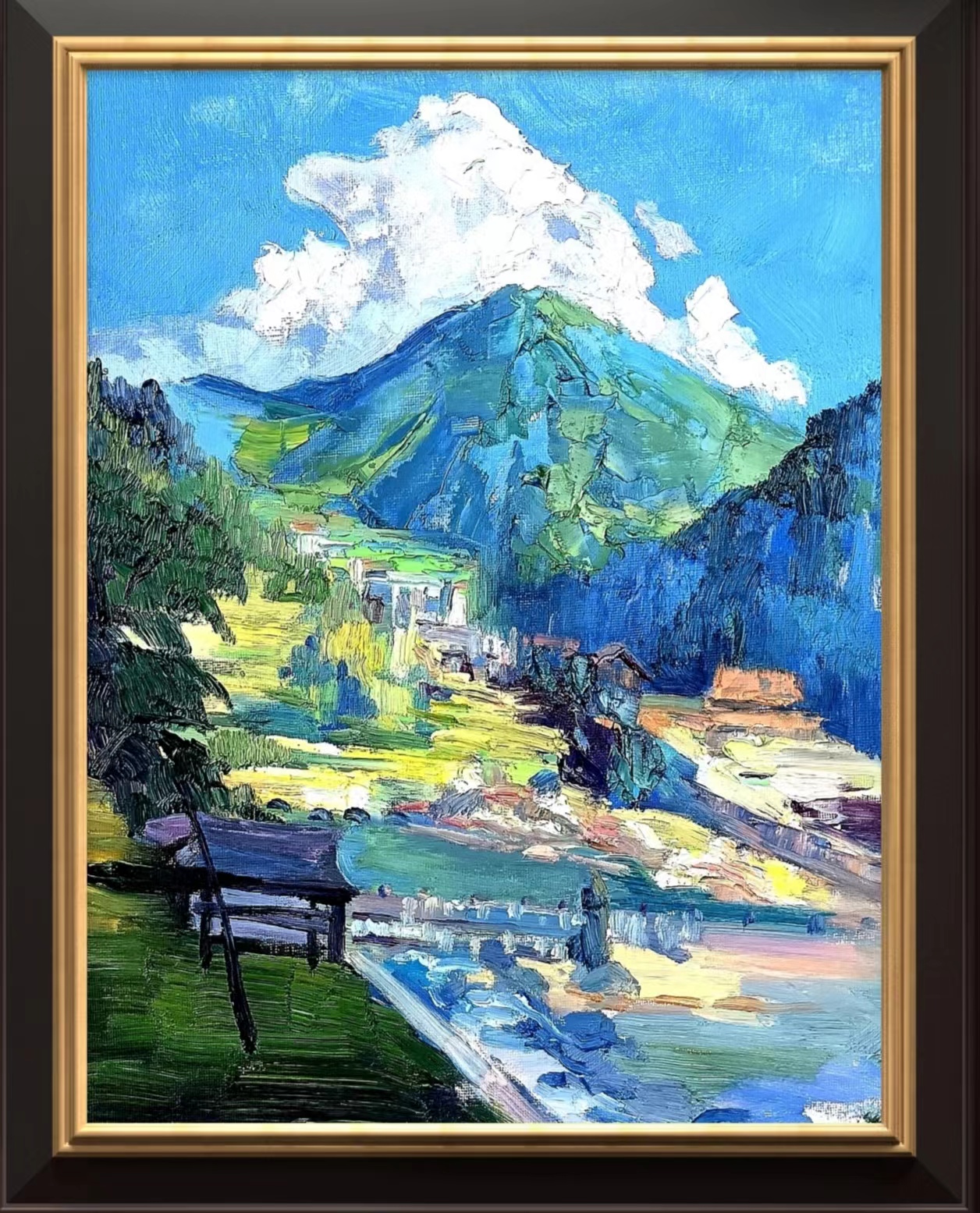

對廣東東莞市專業畫家吳德男而言,寫生是“找感覺”的藝術。主攻西畫的他,向來信奉“適合什麼畫什麼”---看到靈動的景致,鋼筆速寫便在紙上飛;遇見厚重的風景,油畫布便是他的戰場。“苗瑤侗寨的老房子最是動人。”他指著速寫本上的鼓樓說,“表面看是舊了、破了,可那磚縫裡的青苔、木柱上的刻痕、瓦當上的風雨印,全是時間寫就的詩。畫不好這些古舊味,便辜負了歲月的饋贈。”

然而,他卻把記者和陳清平畫家“寫”進他的速寫裡。

十日間,吳德男的畫袋裡裝著4幅油畫、9幅速寫:培秀村的藍天被揉進油彩,像塊透亮的藍玻璃;整朵苗寨、石上人家的木樓在速寫裡“活”了,斑駁的門板、垂落的藤蔓,連門檻上的裂痕都帶著故事。“有兩位老師看了我的油畫,說'這才是寫生的魂'。”他笑著說,"畫到最後,我連自己都忘了-----眼裡只有苗寨的風,心裡只剩筆底的情。”

榫卯入魂:陳清平的"精准美學"

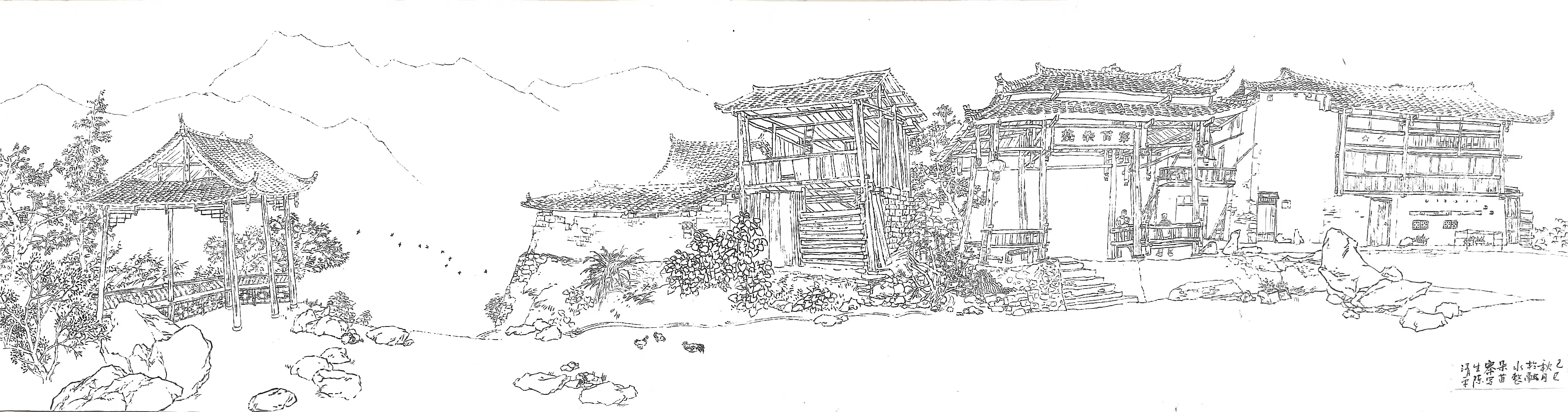

作為中國美術家協會會員、中國工筆劃學會會員,陳清平此行的目的格外明確:用工筆劃“解剖”苗寨的木構建築。“你看這吊腳樓的榫卯結構,層層疊疊像精密的機械;這木樓的穿枋斗拱,角度、深淺、銜接,全是老祖宗傳下的智慧。”他展開半幅未完成的白描,筆尖輕點寨門的雕花,“照片拍得再清楚,也拍不出木料的肌理、木楔的力度;寫意畫求神,可這建築的'形',非工筆不能盡述。”

為了這“精准”,陳清平提前做了“功課”:那雙像是“帶著卷尺和相機”的眼睛目測木柱的直徑,定格榫卯的細節…… “這次畫的都是半成品。”他說,“瓦片的紋路、梁上的彩繪,等我回廣州再慢慢補。畫畫急不得,更不能跟風---得沉下心,把根紮進土地裡。”

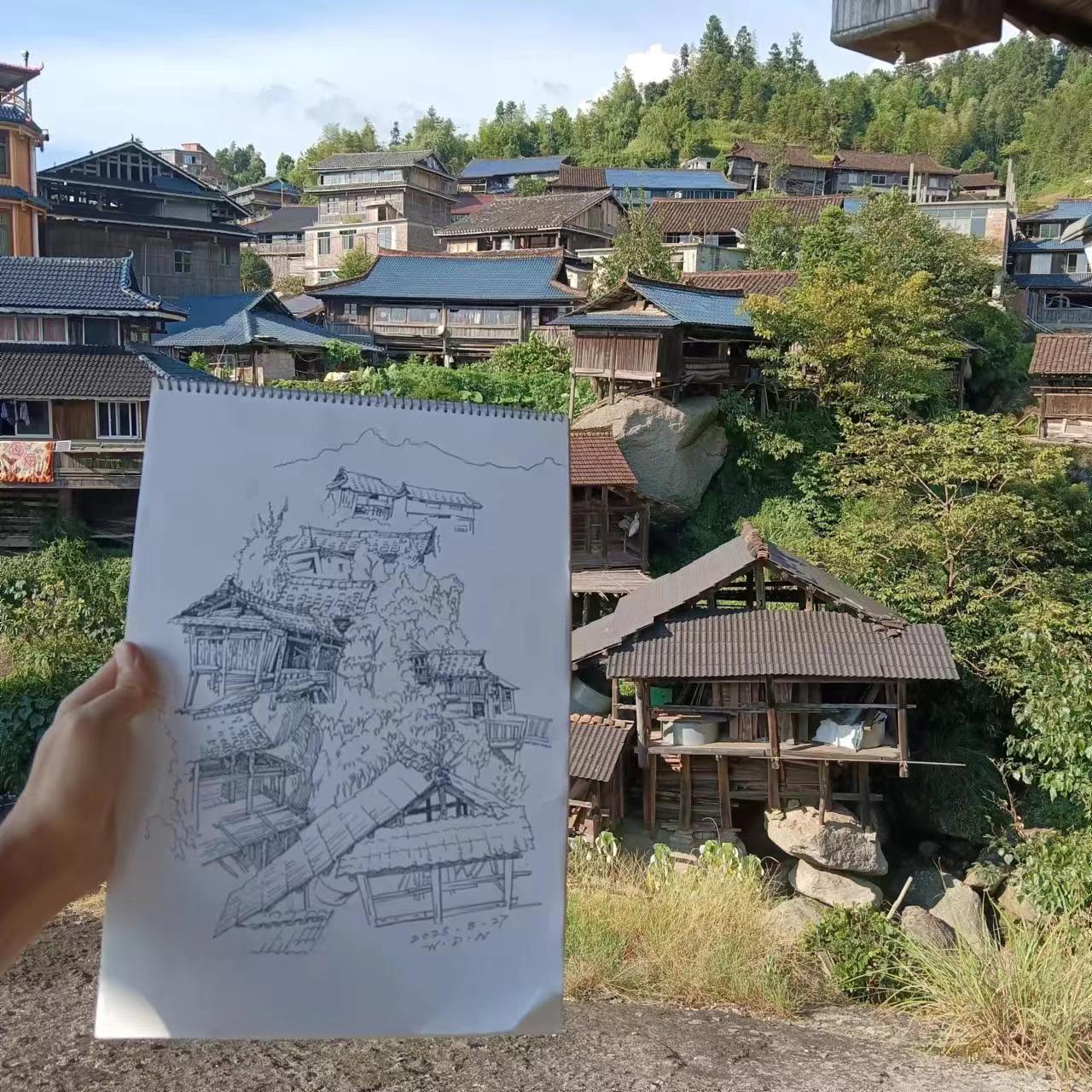

山水為約:一場未完待續的雙向奔赴

從8月22日到31日,整朵苗寨的晨霧與星光,見證了畫家們的創作熱忱:有人在石上人家的地坪支起畫架,有人蹲在培秀情侶松下捕捉光影,有人對著木樓反復丈量......他們帶走的不僅是條屏、速寫、油畫,更是苗山的呼吸、木樓的溫度、苗寨的心跳。

“有機會一定再來。”這是三位畫家不約而同的告別語。對他們而言,整朵苗寨不是寫生的終點,而是藝術與自然、傳統與當代對話的新起點。當朝陽為苗寨鍍上金邊,畫家們的背影漸遠,可那些落在畫紙上的竹影、木紋、星光,早已在苗嶺的風裡,種下一場關於重逢的約定。

筆底生韻,墨染苗鄉。這場以筆為媒的相遇,終將在時光裡沉澱成更美的故事。

記者 老付

特約記者 保歌

責任編輯 莫家富